Come questa pietra del San Michele…

Si avvicina la ricorrenza del 4 novembre, cui da sempre tengo molto, sia per la memoria di tutti i Caduti sia per la gratitudine dovuta a chi rischia la vita per la nostra sicurezza

Da anni ho intrapreso un “pellegrinaggio” lungo il fronte italiano della Grande Guerra e in più occasioni mi sono trovato a camminare e a meditare sulle montagne e sugli altipiani che furono sconvolti da quel terribile conflitto.

Tra questi luoghi ce n’è uno che mi ha particolarmente colpito, soprattutto per i riferimenti letterari ad esso ascritti. Sto parlando dell’area delle battaglie intorno a Gorizia e in particolar modo del monte San Michele.

Mi trovavo sul finire di un agosto di quasi dieci anni fa nella città isontina e mi ero portato fin oltre Gorizia, in direzione Sagrado. Lasciata l’auto, ho imboccato il sentiero del C.A.I. nº 77, che attraversa la cosiddetta “Area delle Battaglie”.

Costeggiando resti di trincee e camminamenti, son giunto davanti al monumentale Cippo Filippo Corridoni, poi alla Trincea delle Frasche e a un altro cippo dedicato alla Brigata Sassari.

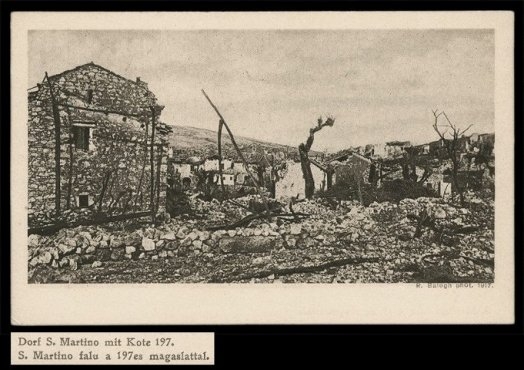

Ritornato al parcheggio, sono risalito in auto ed ho imboccato la strada in direzione San Martino. In breve tempo, sulla sinistra, ho incontrato le prime case del paese (quelle che nella famosa poesia di Ungaretti non erano che “qualche brandello di muro”) e proseguendo sono giunto in prossimità di una lapide sulla quale è incisa la famosa poesia di Ungaretti, “San Martino del Carso”.

Da qui ho continuato in direzione del cimitero, dove le indicazioni segnalavano il sentiero del C.A.I. nº 73, che in leggera salita porta alla Cima 3 del Monte San Michele. Dopo circa 300 metri, ho raggiunto una zona delimitata da paletti rossi a ricordo del luogo in cui il giovane Ungaretti combatté per la sua Patria.

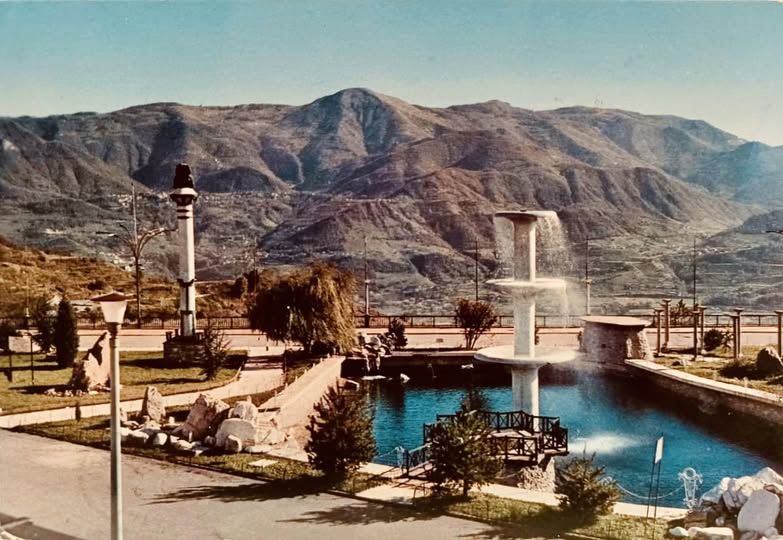

Il monte San Michele è l’altura più alta del Carso isontino. Cintata da cipressi e da cippi commemorativi, costituisce un significativo museo all’aperto. Dall’ampia balconata sulla cima del monte si gode di una vista privilegiata sulla piana di Gorizia, sull’Isonzo e sulle Alpi Giulie.

Insieme al Podgora (il Calvario), al Sabotino e al Monte Santo, il San Michele era uno dei capisaldi del campo trincerato austro-ungarico posto in difesa di Gorizia. È intorno a queste quattro sommità che oggi si snoda il “Sentiero delle rimembranze” che percorre uno dei teatri di guerra più sanguinosi e feroci.

Di notevole interesse è “La tana” dove i soldati stavano “come d’autunno sugli alberi le foglie”, nella quale aveva vissuto Ungaretti e dove aveva composto molte delle sue sublimi poesie.

Al Valloncello di Cima 4 ho cercato un sasso. L’ho tenuto tra le mani per provare a sentirmi “come questa pietra del San Michele: così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata”. Ed ho riflettuto su cosa avesse voluto dire per il poeta in trincea sentirsi come quella pietra. Sentire il proprio pianto asciugarsi, inaridirsi, nascondersi nell’indurimento del pensiero che invoca la morte come la contropartita da scontare mentre si è vivi.

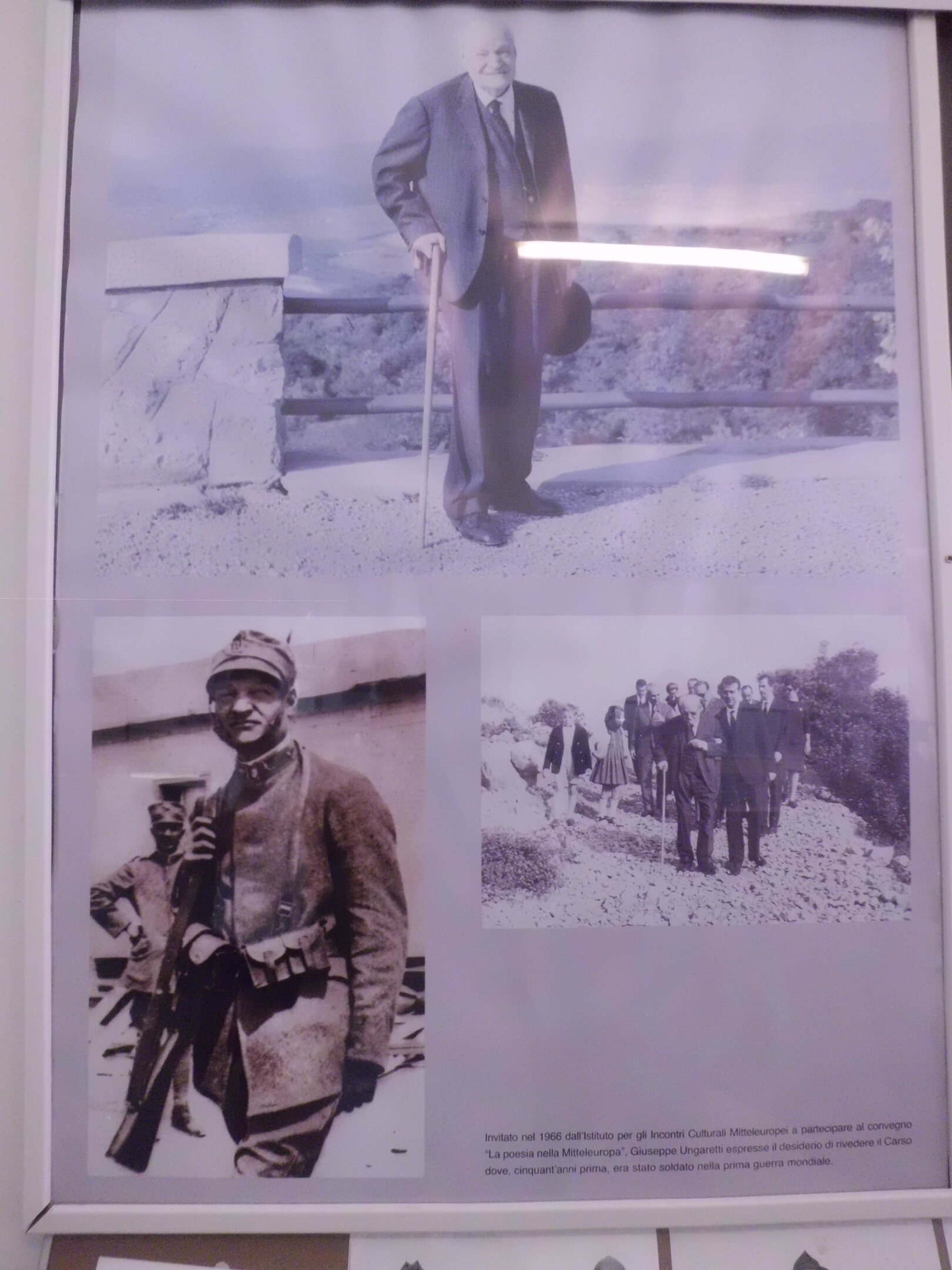

Ciò che più mi ha commosso è stato vedere, nel piccolo ma pregevole museo sempre aperto ai visitatori sulla vetta del San Michele, la fotografia incorniciata di Ungaretti, oramai quasi ottantenne, che, invitato a Gorizia nel 1966, espresse il desiderio di essere portato lassù, sul San Michele, e rivedere con gli occhi da anziano il luogo del dolore vissuto durante la giovinezza.

Toccante nella sua dolcezza la fotografia dove un giovane tiene a braccetto l’anziano poeta e lo accompagna lungo gli impervi e pietrosi sentieri del Carso. Il poeta, ormai vicino a concludere la sua parabola terrena (morirà quattro anni dopo, nel 1970), ritornò ad abbracciare quella morte più volte sfiorata in gioventù.

Tornò dove le croci piantate nel suo cuore lo avevano straziato fino a farlo sentire “una docile fibra dell’universo”. Dove trascorse una notte vicino a un compagno massacrato. Dove dalla congestione delle sue mani penetrata nel suo silenzio, scrisse lettere piene d’amore. E non si sentì mai tanto attaccato alla vita come in quel momento.

Ma soprattutto volle tornare dove “fratelli” diveniva una “parola tremante nella notte. Una foglia appena nata”.

Ho successivamente raggiunto il luogo dove Ungaretti scrisse la poesia “San Martino del Carso”, ovvero il Valloncello dell’albero isolato. Il luogo deve il nome ha una storia molto singolare. Durante la Grande Guerra, sul Carso, poco distante da quel che rimaneva del paese di San Martino, si ergeva – unico elemento verticale in un mare di rovine – il tronco mutilato di un gelso. Fu battezzato “l’albero isolato”.

Ad affezionarsi particolarmente a quel simbolo di dolore furono i soldati ungheresi che un mattino di fine luglio lo portarono con sé. Quel gelso, infatti, rappresentava la memoria dei loro compagni caduti. L’albero isolato campeggia sul distintivo da berretto del 46° Reggimento ungherese e – dichiarato monumento nazionale – è custodito nel Mòra Ferenc Mùzeum della città di Szeged, dove il 46° Reggimento si era formato.

Infine, prima di andarmene, mi sono fermato sul greto dell’Isonzo, il fiume di Gorizia, il fiume sacro ai popoli d’Europa. E anch’io mi sono sentito come il poeta: “disteso come in un’urna d’acqua e come una reliquia ho riposato” mentre “l’Isonzo mi levigava come un sasso”.

Ed ero circondato dai fantasmi di tutti coloro che qua riuscirono ad affratellarsi e a creare opere immortali nonostante l’assurdità della guerra.