Comprendere il passato, superare gli stereotipi

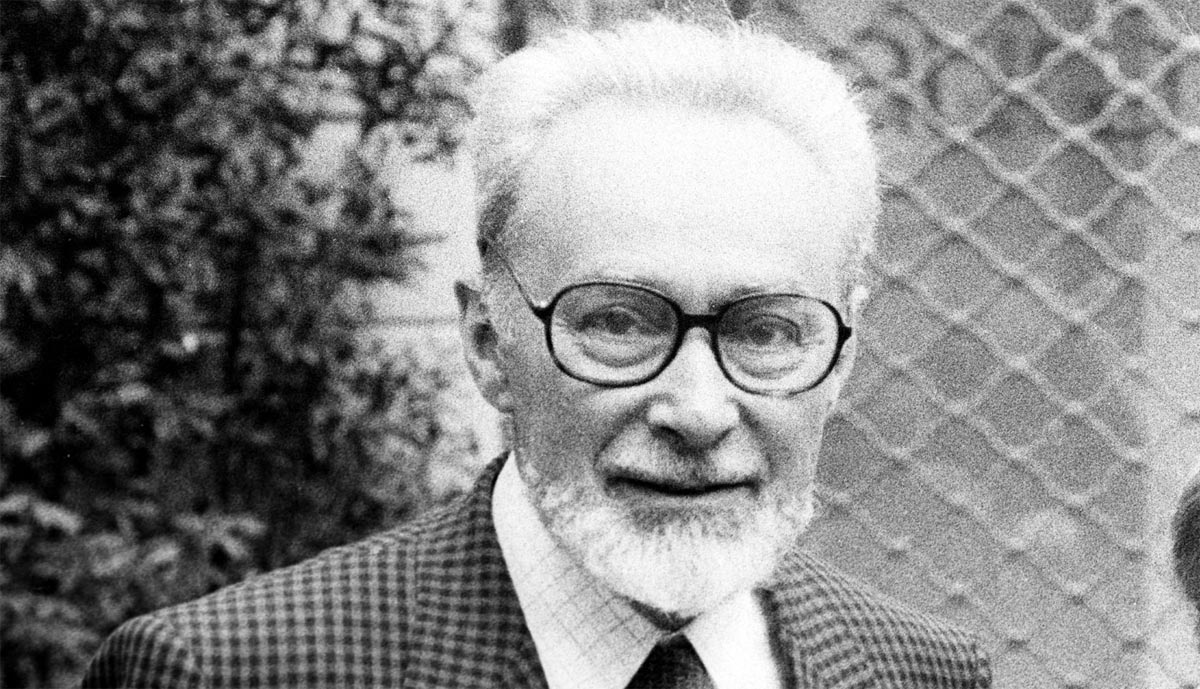

“Bisogna guardarsi dal senno del poi e dagli stereotipi. Più in generale, bisogna guardarsi dall’errore che consiste nel giudicare epoche e luoghi lontani col metro che prevale nel qui e nell’oggi: errore tanto più difficile da evitare quanto più è grande la distanza nello spazio e nel tempo”, Primo Levi

Uno stereotipo è un'opinione rigida e semplificata che tende a influenzare ogni aspetto della nostra vita. In particolare, quando si parla della Shoah, è comune imbattersi in affermazioni che, a un primo sguardo, possono apparire logiche e ben fondate, ma che, se analizzate in modo più approfondito, si rivelano spesso infondate e, talvolta, il risultato di una riflessione superficiale sull'argomento.

Primo Levi, in I sommersi e i salvati, ci espone, con un approccio scientifico e con l’utilizzo di una scrittura essenziale, lucida e lineare il sistema concentrazionario nazista, smontando tutte quelle domande generate da stereotipi che, con il passare del tempo, si stanno intensificando.

La prima domanda analizzata nel capitolo “Stereotipi” è: “Perché non siete fuggiti?”

Come scrive il poeta, in alcuni Paesi, la libertà è sconosciuta perché i bisogni primari, come la sopravvivenza al freddo, alla fame e alle aggressioni, hanno la priorità.

Tuttavia, nei luoghi dove questi bisogni sono soddisfatti, i giovani considerano la libertà un diritto naturale, essenziale e irrinunciabile, al pari della salute o dell’aria. L’idea di prigionia, per loro, è associata inevitabilmente alla fuga o alla rivolta. Il problema che ne risulta è un’idealizzazione errata dalla condizione di vita dei detenuti nei campi di concentramento.

Levi descrive questi uomini come individui svuotati di dignità e forza, considerati non più persone, ma oggetti. Essi erano costretti a vivere in condizioni di schiavitù, affaticati, malnutriti e demoralizzati, con poche o nessuna possibilità di fuga. Facevano eccezione i prigionieri di guerra alleati, che godevano di condizioni leggermente migliori grazie agli aiuti della Croce Rossa e che, talvolta, riuscivano a facilitare le evasioni.

Gli ebrei, in particolare, non avevano rifugi sicuri né aiuti garantiti, poiché perseguitati da una propaganda che fomentava odio e paura. Aiutare un ebreo comportava rischi gravissimi, con punizioni severe per chiunque offrisse protezione o supporto.

Inoltre, le evasioni erano considerate intollerabili dai nazisti: la fuga di un prigioniero scatenava ritorsioni feroci, con torture, punizioni collettive e la condanna a morte pubblica del fuggitivo.

L’assurdità di una fuga viene spiegata con la storia di Mala, una prigioniera nota per il suo coraggio e la sua resistenza morale. Fu una delle poche persone che riuscì a organizzare una fuga dal campo. Tuttavia, non ebbe successo e fu successivamente catturata e condannata a morte.

La seconda domanda analizzata è: “Perché non vi siete ribellati?”.

Innanzitutto, come sottolinea Primo Levi, è bene notare che delle ribellioni ci furono, come quelle di Treblinka, Sobibór e Birkenau, nonostante le condizioni disperate. Queste insurrezioni, sebbene fallimentari in termini di liberazione del campo, avevano l’obiettivo di danneggiare gli impianti di morte e permettere la fuga di piccoli gruppi. Tuttavia, una fuga di massa era impossibile: i prigionieri erano fisicamente esausti e privi di rifugi sicuri.

Il nesso tra oppressione e ribellione non è automatico. Le rivoluzioni richiedono forza morale e fisica, caratteristiche lontanissime da ciò che erano gli uomini nei Lager. Le ribellioni, come quelle di Birkenau o del ghetto di Varsavia, furono condotte da élite politiche o gruppi meno debilitati, in condizioni che permettevano loro di mantenere una parziale capacità di azione.

La terza domanda analizzata è: “Perché non sono fuggiti prima?”

Questo interrogativo viene sollevato dalle persone che non comprendono appieno la situazione dei cittadini che hanno vissuto durante la Seconda guerra mondiale.

La realtà delle persecuzioni era molto più complessa di quanto apparisse dall'esterno. Quando le leggi razziali e la persecuzione nazista iniziarono a rappresentare una minaccia, molti ebrei, insieme ad altri gruppi perseguitati, non compresero immediatamente la gravità e l'entità del pericolo che li attendeva. Molti di loro credevano e/o speravano che la situazione si risolvesse: la deportazione e lo sterminio non erano realtà concepibili nell’immaginario comune.

La difficoltà di emigrare era legata sia a ostacoli pratici, come le frontiere chiuse e le quote di immigrazione limitate, sia a barriere psicologiche.

Fuggire da un paese che, in un certo senso, rappresentava la propria casa e la propria identità culturale era difficile: era impensabile che il proprio paese, la propria casa, potesse diventare un luogo di violenza e morte.

Questo fenomeno è visibile anche in contesti contemporanei, come nelle situazioni di guerra e persecuzione che avvengono ancora oggi.

Primo Levi scriveva in un contesto storico molto specifico, ma la sua riflessione sulla difficoltà di fuggire da un determinato ambiente è del tutto attuale.

Ad esempio, la “guerra in Ucraina”, ha visto milioni di persone costrette a scappare dalla propria patria. All'inizio, molte persone non credevano che la guerra scoppiasse davvero e, come nel caso degli ebrei con il nazismo, inizialmente c'era una speranza che la situazione si risolvesse rapidamente e pacificamente.

In conclusione, la lezione universale di Primo Levi si può riassumere con la frase “non semplificate”: è facile giudicare senza conoscere ed è ancora più facile far finta di non sapere e di non vedere ciò che è accaduto e ciò che accade ancora oggi.

Guardare al passato senza stereotipi non è solo un dovere verso chi lo ha vissuto, ma un monito per il nostro futuro. Capire la Shoah non è un esercizio accademico, ma un atto di responsabilità verso il presente e l’umanità intera.

Martina Fusi, Guendalina Capretti, Giorgia Guzzo, Morgana Cattarina, 3B Grafica