Urano e Gea

Il mito che racconta di come Crono, il padre di tutti quegli dèi che i più conoscono, ghermì il potere e divenne del cosmo sovrano.

Lo fece, come da sempre avviene, con l’inganno, il pretesto, la forza - ma saremmo in errore a giudicarli strumenti malvagi.

La storia, è sempre la stessa.

Di un maschio - un dio, ancora - Urano, che copre una femmina - Gea - controvoglia.

E lo fa senza posa, tanto ne sente la voglia, che nemmeno ha tempo di uscire dal ventre di lei, che nemmeno la lascia sgravarsi dei figli concetti.

È un nume tremendo, il Cielo (è Urano) che opprime la Terra (Gea); sicché questa ha da trovare rimedio alle doglie mancate.

Ma un rimedio, se è cura per chi ne abbisogna, è anche mortale per chi lo subisce - il morbo, cioè.

Così Gea prende il figlio suo Crono (il Tempo) e da dentro - si dice sia quanto una madre sia in grado di fare coi figli - gli parla, lo ammalia, seduce - lo schiuma di rabbia contro il padre, quel Cielo inumano, che solo da dentro permette al figliolo d’immaginarsi la madre, che solo da dentro e da dentro soltanto consente a lui e ai fratelli d’esistere, stipati in un ventre che è tomba impietosa.

È un mito - si sa, si perdoni - ma la storia continua.

Dicendo che Crono impugna un falcetto d’argento, nella mancina, ed il padre - quel che di quello può prendere - nella destra.

Dicendo che recide, Crono, e che sanguina, il cielo - Urano. E che respira, la terra, e non geme, e che Crono e i fratelli possono nascere infine, e che il mondo conosce dominio, e potenza, e vita - e qui, o quasi, il mito finisce.

Breve davvero dei mortali il cammino, se oggi quei miti ancora ci abitano.

Fu il Novecento ad avvampare per loro di febbri - Freud, Kafka o Mann per citarne solo qualcuno che col lontano nostro racconto abbia a che fare - ma è nel XIX secolo che il germe s’annida.

Facciamo tre nomi, di nuovo: Schopenhauer, Dostoevskij e Nietzsche, infine - nomi tremendi, impietosi.

Chi ama dei Greci la voce non può che ammirarli.

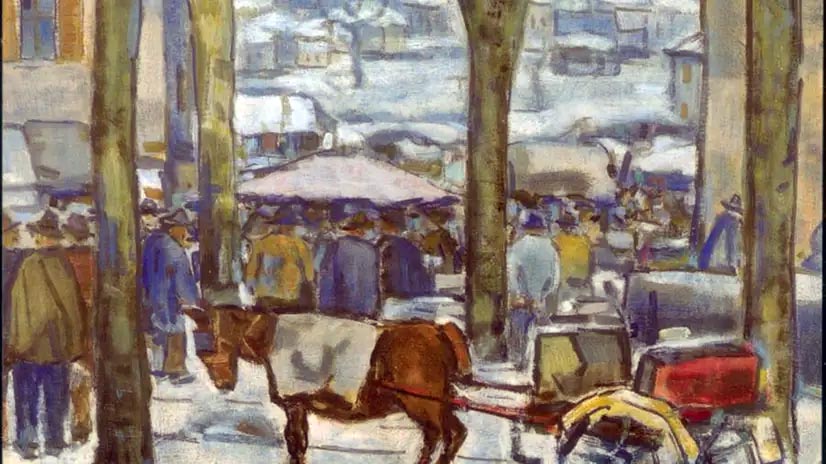

Pensate. Un mondo che cambia, veloce: macchine, strade, carrozze di treni attraversano timidamente un’Europa finora immutata, dal Medioevo.

La Scienza, il Progresso, l’Illuminismo. In Francia, la Rivoluzione prima e la grandeur poi.

La tour Eiffel - dirigibili, mongolfiere, si sogna la luna. Poi, le rivolte operaie, i primi sindacati, Marx: che c’entrano ormai, i Greci?

Il mondo va avanti, indietro non torna, né deve.

La vita - migliora... E se non lo fa, lo farà: è certo. I Greci? Favole, racconti soltanto.

I Greci? Lontani antenati.

Di Schopenhauer allora fu il merito di ricordare, a quei giovanotti di scarsa memoria, che la vita è tragedia - e non già perché si è sventurati, accade qualcosa di imprevisto o imprevedibile, o perché si muore.

La vita è tragedia perché è vita - perché vivendo esistiamo.

Non è qui il caso di stabilire chi abbia ragione - se l’Illuminismo o Schopenhauer (e con lui i Greci) o il Cristianesimo, che parla di amore e passione: crediamo sia quello compito del cuore di ognuno.

Conforta però sentire che non sbagliamo del tutto se, al mattino, non vogliamo svegliarci. Che non siamo ciechi se pur non vogliamo vedere. Che non siamo perdenti se anche accettiamo di esser sconfitti.

E fin qui, Schopenhauer. Che però si preoccupa (e molto) di non farci aspettare ricompensa nel cielo - quel cielo da cui abbiamo iniziato.

E contro il quale poco dopo Nietzsche, novello Crono, si scaglia, furente. - Il cielo? - inveisce - Che cielo? Chi ha bisogno di un cielo?! Il cielo - non c’è.

E se c’è (ma non c’è) è malvagio, crudele, assassino - ed uccide la terra.

Come Urano con Gea.

Come - dice Nietzsche - Dio fa con noi, che gli crediamo. Noi siamo - così si può dire - la prole rinchiusa nel grembo della terra, ancora da nascere.

E che si debba usare violenza al padre, per uscirne, è tema abusato: Freud e la psicanalisi insegnano.

Forse, è eccessivo. Gli incesti, gli stupri, i parricidi del mito… forse è eccessivo. Ma! Eccessiva è la vita, nella sua brutale ripetitività, banalità, sordità di dolore.

E chi ha coraggio, chi non si rassegna (come Nietzsche rimprovera a Schopenhauer e al Cristianesimo di aver fatto) non le si prostra vinto, ma la vive comunque, come vive la guerra un soldato: armato, e feroce.

Ci riesce difficile credere a Nietzsche. Ci riesce difficile poiché, rinarrando le storie dei Greci, ci ritrae brutti, e deformi, e maligni - e son cose, certo, difficili a credersi, per chi si racconta di essere buono. E perché è violento, e feroce, e distrugge.

Ma che “il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno” non sono parole sue, ma del Cristo (Mc 13, 12) - il quale è venuto a portare non la pace, ma la spada. E a lui, se non a Nietzsche, si può credere.

Il mito poi, quel mito, continua.

I miti - non finiscono, loro. Racconta di come dal membro del cielo scagliato nel mare sia nata Afrodite - la Venere di tanti bei quadri, dell’amore dea - e le Vendette, che albergano nel cuore dell’uomo.

E forse, son miti soltanto.

Questo articolo trova la sua ragion d’essere nel corso di filosofia morale tenuto dal professor Luciano Pace presso la Biblioteca comunale di Odolo - corso nel quale oltre al pensiero di Nietzsche (su cui qui un poco si riflette) s’è presentato anche quello di sant’Agostino, nonché di Luigi Pareyson.

Ci auguriamo davvero che sia ripetuto, in futuro.