Dal Seicento a Gaza: una mattinata a scuola

Valle Sabbia, 25 settembre 2025, ore 8.45: la campanella suona nei corridoi dell’IIS. Perlasca di Vobarno e gli alunni della 4A meccanica si apprestano, ancora un po’ assonnati, ad affrontare una nuova lezione di storia...

L’argomento di cui si parla oggi è il Seicento.

Diciamocelo apertamente: questo periodo non è tra quelli che godono di maggiore fama, poiché da molti viene considerato l’intermezzo tra il meraviglioso Rinascimento e il rumoroso Secolo dei Lumi.

Inoltre, i libri di storia non contribuiscono ad accreditare il povero Seicento: in ogni titolo o paragrafo che si rispetti si ritrova la parola “crisi”.

In effetti, la crisi c’è, ma vi è anche l’incredibile ripresa del giusnaturalismo, così definito dall’enciclopedia Treccani: “Corrente filosofico-giuridico-politica fondata sul presupposto dell’esistenza di un diritto naturale, sulla cui struttura devono essere modellati i diritti positivi.”

Insomma, da questo assunto Hobbes e Locke, i più grandi pensatori del XVII secolo, potranno sbizzarrirsi sviluppando così le loro idee divergenti, attraverso le quali si legittimerà l’assolutismo da una parte e dall’altra la monarchia parlamentare.

Ma veniamo a noi: cos’è, quindi, il diritto naturale? Cos’è quello positivo?

Citiamo ancora la Treccani: diritti naturali sono “Diritti dei quali ogni individuo è titolare fin dalla nascita, che trovano la loro legittimazione non nel fatto di essere riconosciuti e accettati da un governo che li concede, ma nel fatto di essere costitutivi della natura stessa dell'uomo (per es. diritto alla vita, alla libertà personale)”, mentre il diritto positivo è “l’insieme delle norme che costituiscono l’ordinamento giuridico di un paese”.

Per meglio comprendere questi difficili concetti parliamo della vicenda di Antigone, ossia un’eroina della tragedia greca, morta per avere disobbedito alla legge positiva in nome di una legge più forte, ossia quella prescritta dagli dei. Infatti, Antigone ha deciso di non ascoltare l'ordine del tiranno di Tebe, Creonte, che impediva la sepoltura di suo nipote Polinice, nonché fratello di Antigone, poiché traditore della patria.

Questo porterà la giovane a una fine tragica, ossia alla morte, causata dalla sua ribellione alle leggi umane.

La domanda che pongo, a questo punto, ai miei alunni di 4A Meccanica è: "Secondo voi è, quindi, lecito disobbedire a una legge positiva, se essa stessa non tiene conto del diritto naturale di uno o più individui?”

C’è chi sostiene che i diritti naturali siano intoccabili; chi sostiene che dipenda dalle volte e chi ancora, provocatoriamente, dice che questa vicenda non ha nulla da insegnare, poiché troppo distante da noi.

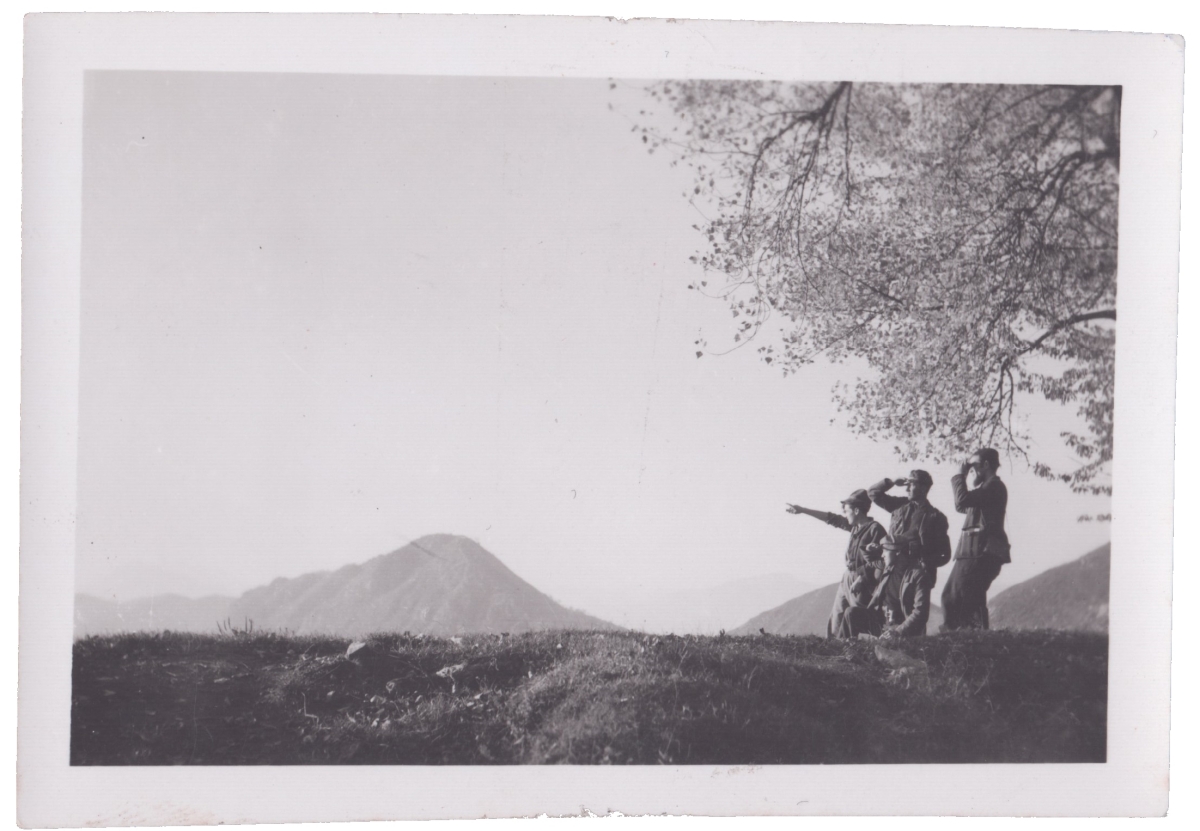

La storia, sfortunatamente, però dimostra il contrario e gli alunni di 4A Meccanica se ne rendono ben presto conto: parliamo di Norimberga, del famoso processo penale, svoltosi all’epilogo della II Guerra Mondiale, nel quale vennero accusati i maggiori esponenti del regime nazista per avere commesso (tra le varie accuse) atti atroci contro l’umanità.

La questione è la medesima: gli imputati hanno semplicemente obbedito a degli ordini, quindi sono da considerarsi innocenti?

Diversamente avrebbero dovuto obbedire a un imperativo morale più forte, ossia il diritto fondamentale alla vita, nonché diritto naturale, quindi sono da considerarsi colpevoli?

Su questo esempio non ci piove: insomma, è difficile negare le atrocità delle SS naziste e, mi pare, che l’idea sia piuttosto unanime nella 4A Meccanica: gli imputati avrebbero dovuto disobbedire.

Tra i banchi, però, si fa largo una voce: “Profe, ma perché dobbiamo studiare queste cose? Alla fine sarebbe più utile parlare di come aprire la partita iva!” Qualche assenso viene da alcuni ragazzi, che sino a quel momento sono stati taciturni.

C’è però chi si indigna, chi ribatte e chi asserisce che ciò di cui stiamo parlando non è qualcosa di inutile, ma bensì qualcosa che nel mondo sta ancora accadendo: il pensiero va a Gaza.

Qualcuno alza la mano e dice: “Sì, profe. Va bene. Ma noi cosa possiamo fare? Alla fine siamo qui. Questa guerra è lontana da noi. Anche se gridiamo il nostro dissenso, magari in uno sciopero, non possiamo cambiare le cose.”

Forse è vero, non è certo una singola voce quella che può cambiare l’andamento del mondo. Magari più voci possono fare più rumore, ma, come dice pragmaticamente il mio alunno, spesso queste vengono messe a tacere o restano inascoltate.

Però, io credo, al di là di qualsiasi colore politico, che sia un dovere morale dire no a tutto questo, seppur con un gesto simbolico o una presa di coscienza individuale.

Se così non fosse, è inutile scandalizzarsi, leggendo i libri di storia, dell’omertà umana.

In un mondo ormai relativista e autoreferenziale, è demodè dichiarare che esiste un bene e un male e che non esisto solo “io”.